筆者:平川武仁(スポーツ科学部教授)

1.スポーツ科学からみた人間の身体運動の巧みさ!

大阪体育大学では、スポーツ選手として活躍する学生の実践と、スポーツを科学的に分析する「スポーツ科学」の学びを組み合わせた教育に力を入れています。今回は、スポーツ心理学の中でも「選手がプレー中にどう判断するか」という能力について、私たちの研究グループの実践的な研究を紹介します。

私たちは日常でいろいろな身体の動きをしています。たとえば、赤ちゃんが物をつかんで食べたり、1歳ごろに歩き始めたり、子どもがスポーツの練習で上達したりしますよね。こうした動きは「身体運動」と呼ばれ、スポーツ科学の中でも運動心理学では、特にスポーツ選手が身体運動をどのように上手にできるようになっているのかを、科学的に解き明かしていきます。

2.スポーツ選手の状況判断での巧みさの解明!

人の身体の動きには、いくつかの種類があります。たとえば、ひざの下を軽くたたくと足が勝手に持ち上がってしまう膝蓋腱(しつがいけん)反射などの「反射運動」、友達と話しながらでも歩くことを意識しなくても歩くことができてしまう「自動運動」、そしてスポーツの新しい技を意識して練習して獲得する「随意運動」(ずいいうんどう)があります。スポーツ選手は、この随意運動によって繰り返し練習することで、新しい動きを身につけ、すばらしいプレーができるようになります。これを「運動学習」といいます。勉強で漢字や英単語を覚えるのと同じように、人は運動も練習して覚えています。

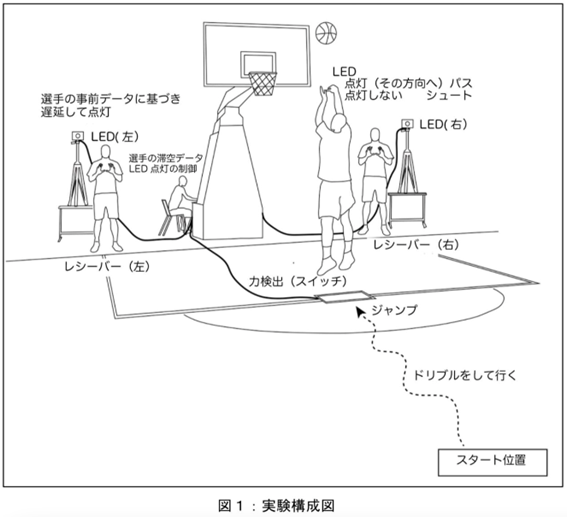

最近、私たちの研究グループは、図1の実験装置を作成し、バスケットボール選手の「状況判断のうまさ」に注目した測定をしました。選手がジャンプした後、左右どちらかのランプが光ったら、その方向にパスを出す。光らなければシュートする、ということについて、スポーツ選手が練習を通じて、どのタイミングで判断することを習得しているのか、を調べました。

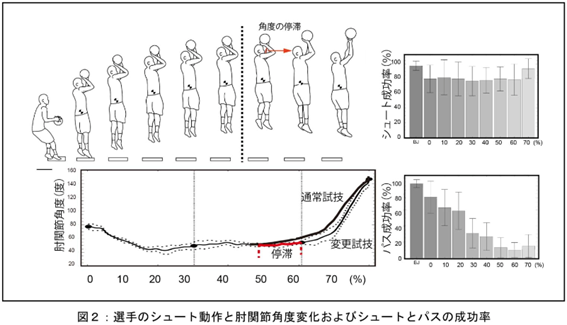

その結果、図2の赤い線で示している期間に、腕のためをつくるような時間(図2の上パネルでの赤色矢印の「角度の停滞」と下パネルの赤色の区間の「停滞」)を確保することで、選手たちはジャンプ中に空中で状況判断の時間を確保して、シュートかパスか、をすばやく選べるようにしていることがわかりました。これは、スポーツ選手が複数の判断基準を同時並行に保ちながら、次のプレーを決めていることを新たに明らかにした研究です。

3.スポーツの巧みさの獲得とスポーツ科学の融合を学べる大学!

大阪体育大学では、部活動などでスポーツに取り組みながら、選手としての「巧みなプレー」を身につけるだけでなく、その巧みさがどう生まれるのかを科学的に研究することもできます。

大阪体育大学で整えられたスポーツ施設の中で、実際に体を動かして成長できる環境があるのはもちろん、2年生の後期からコースごとに専門的な学びがスタートし、3・4年生になると、自分の興味を深める本格的な研究にも挑戦できます。

仲間と切磋琢磨しながら、「スポーツの巧みさ」を実践的に獲得し、「スポーツ科学」を学べる大阪体育大学で、一緒に学び、成長してみませんか?

【引用文献】

Wakatsuki, T., Hibino, T., Hirakawa, T., and Yamada, N. (2024) Dynamic decision-making in basketball jump shots: exploring parallel processing of shooting and passing. Behaviour, 162(1): 41-70. DOI: 10.1163/1568539X-bja10294

【3大学共同プレスリリース】

3大学共同リリース パスかシュートか?空中0.5秒の極限の選択 −量子力学の視点で明かす意思決定の仕組み−

<大体大先生リレーコラム>

![T[active]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)

![T[person]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK

社会貢献・附置施設

BACK