今年が最後となる海洋スポーツキャンプ実習が9月8~11日、徳島県のYMCA阿南国際海洋センターで行われ、体育学部の3、4年生約76人が3泊4日で参加しました。

海洋スポーツキャンプ実習では、教員自ら海に入ってヨットの乗り方を教え、ウインドサーフィンやサップを操って手本を見せ、エンジンボートを操船してトラブルがないか見守るなど、ほぼインストラクターを介さず、教員と学生が海で課題を解決します。

また、夜の講習も充実した内容で、学生は5班に分かれて班長・副班長のリーダーシップの下、非日常空間で起きる課題を工夫して解決していき、中身の濃い実習となりました。

海洋スポーツキャンプ実習は1991年の第1回からコロナ禍の時期を除いてYMCA阿南国際海洋センターで実施され、これまでに4000人以上の学生が受講しています。

体育学部からスポーツ科学部への移行に伴うカリキュラム改定で、海洋スポーツキャンプ実習は今年度で最後の開講となり、その役目はマリンスポーツキャンプ実習に引き継がれます。

初日は天王寺駅に集合し、2台のバスに分かれて午前8時過ぎに出発。約4時間で実習会場のYMCA阿南国際海洋センターに到着しました。開講式のあとの昼食・オリエンテーションを終え、ライフジャケットの着用やバディチェックの練習を終え5班に分かれて早速カヌー、カヤックの実習を始めました。

開講式であいさつする藤本淳也実習主任

バディチェックの様子。自分のパートナーをお互いに確認し声を出します

カヤックは横幅が狭いタイプで簡単にバランスが崩れ倒れます。乗りこなすには体幹の強さが重要です

カヌーは複数人で漕ぎます

終わってホッとする実習生

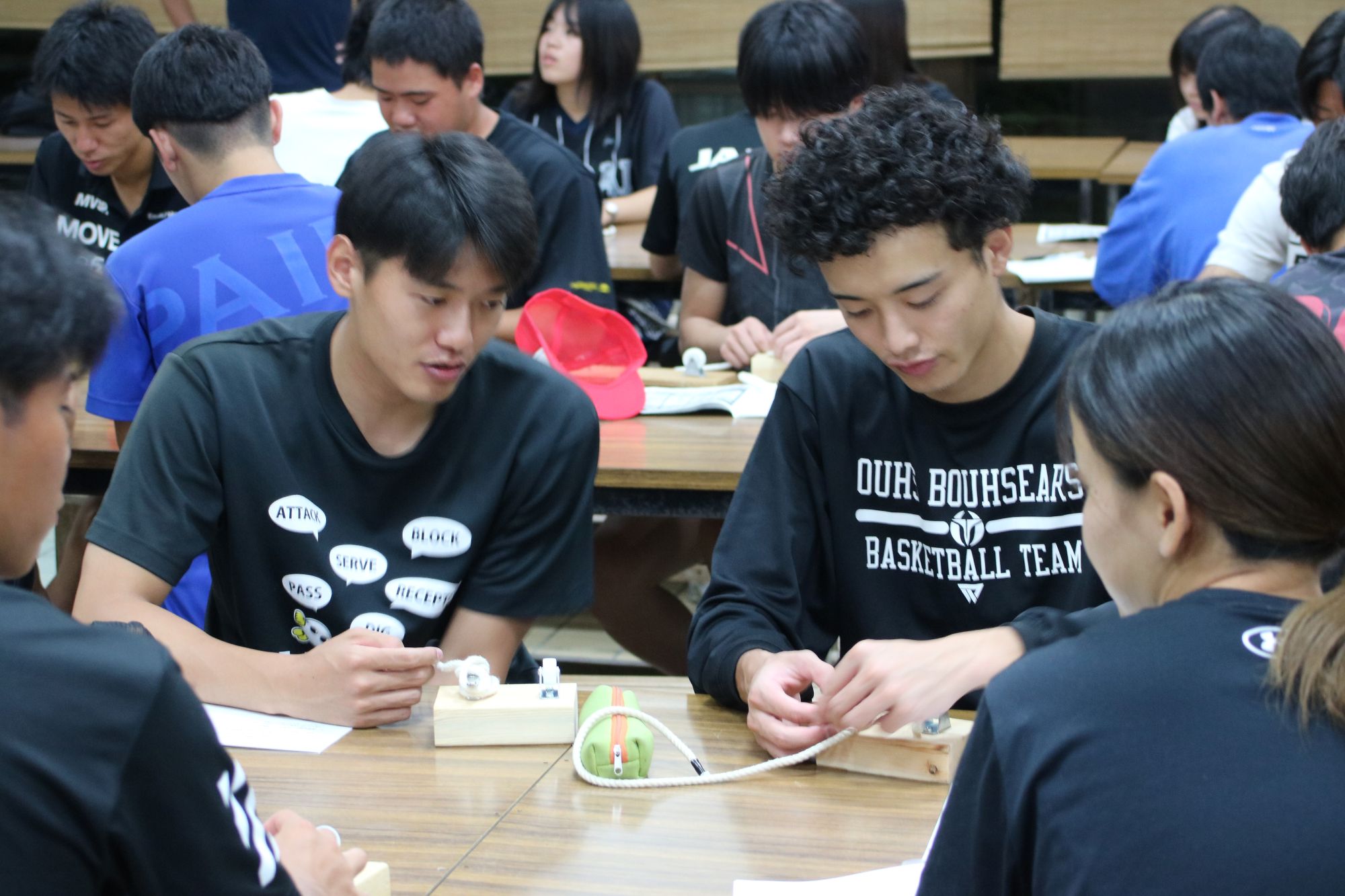

夜は入浴、夕食を経て午後7時過ぎからヨットの各部の説明、ロープワーク、海の環境問題(SDGs)の講習を受け、班別にグループのメンバーで実習をどう進めていくか、困ったことは無いかなどを話し合い情報共有しました。

ロープワークの説明

結構難しくて悪戦苦闘

正しく結べている?

2日目、3日目は午前7時過ぎから朝のつどいで集まり、学歌斉唱、学旗掲揚、活動の説明、ラジオ体操を実施。朝食後、早速プログラムが開始されました。

<野々島トリップ>

センターより約800m沖に位置する無人島、野々島にジャンボカヌー1艇、カヌー3艇で上陸し島でシュノーケリングや海釣りをするなど、自由に活動します。

野々島に行ってきます

ジャンボカヌーで海釣り

シュノーケリング、海の中がきれいに見えます

<ヨット(ダックリン)>

1人乗り用のヨットで操船します。風向きを読んで操作しないとなかなか進みません。

<ヨット(シカーラ)・カッター>

ヨット(シカーラ)は3名が乗船し操船します。ヨット(ダックリン)に比べて一つ帆が多い分、早く進むことができますが、バランスを崩しやすく操船が難しくなります。チームワークが大切です。

ヨット(シカーラ)をレクチャーする冨山浩三実習副主任

カッター

<ウインドサーフィン&サップ>

ウインドサーフィンは帆を起こした後、バランスを保ちながら風をつかむことが難しく、学生たちは何度も落水していました。一方、サップは安定感があり、一部の学生は三転倒立をするなど乗りこなしていました。

ウインドサーフィンの様子、最初は立つことも難しいです

サップは安定感があり立つこともできます

<ウォークラリー>

ウォークラリーは裏山に隠されているチェックポイントを地図を頼りに探し、合計ポイントを競うゲームです。草木の中に隠されているチェックポイントを探すため、注意深く周囲を観察する必要があります。

何かを見つけた?

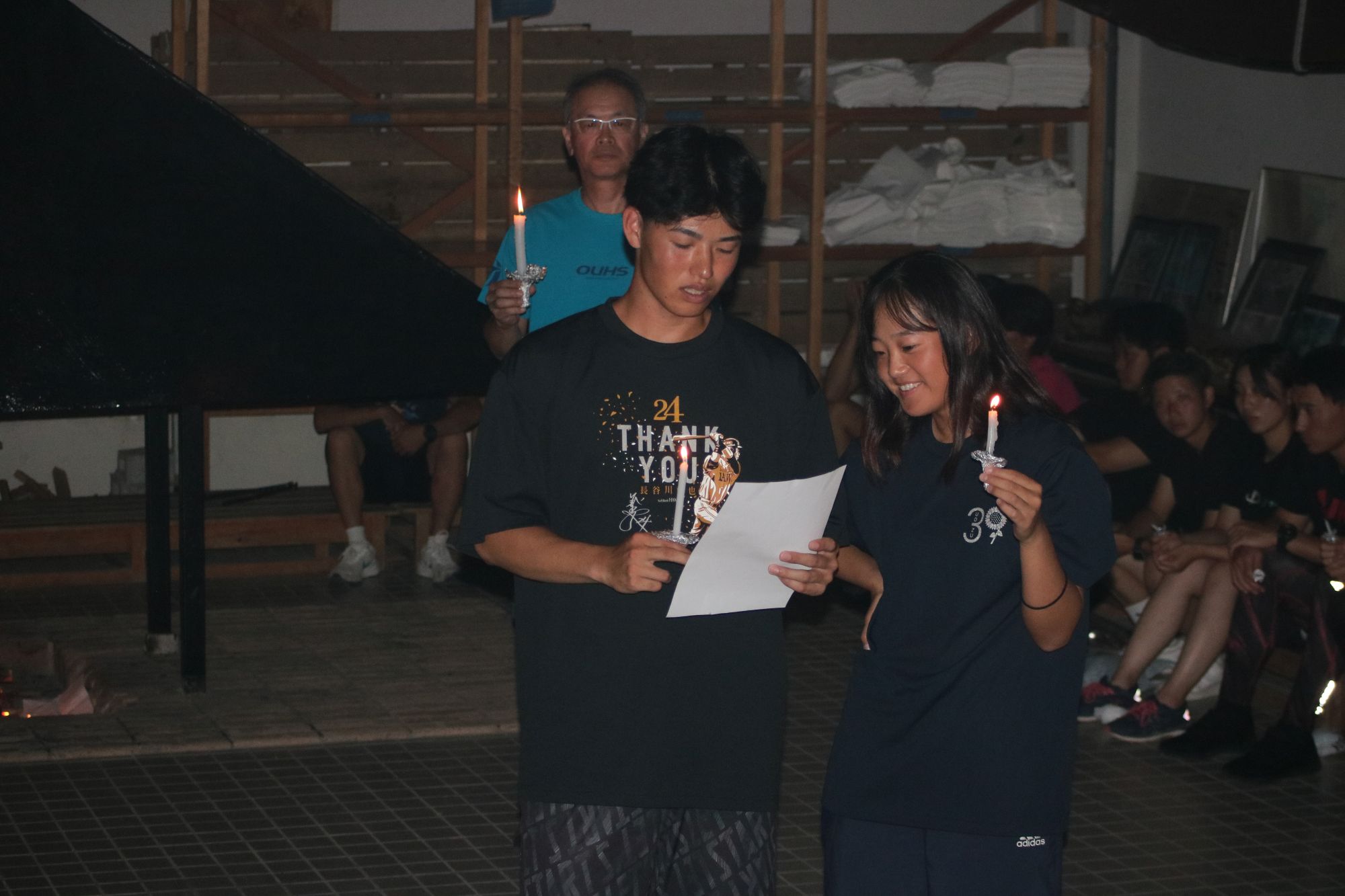

最終日の前夜、3日目の夜にはキャンプファイヤーが開催されました。スポーツ科学部講師の德田真彦副主任が名司会ぶりを発揮、続けて高橋宏斗非常勤講師が盛り上げ役として学生たちをあおります。

盛り上がる学生たち

最後にセレモニアル・ファイヤーが開催され、藤本実習主任が松明(たいまつ)を持って登場。暗闇の中、厳粛な雰囲気でセレモニーは進み、実習生全員にロウソクが配られそれぞれ灯が点火されました。最後は各班の班長・副班長から班のメンバーにメッセージが送られ、ロウソクの灯を消しノスタルジックな雰囲気でセレモニーは終了しました。

班長・副班長からのメッセージ

全員でロウソクを持ち実習を振り返ります

4日目の最終日も、午前中はそれぞれのプログラムを開講し、昼食後ウォークラリーの表彰式、閉校式を開催し最後の開催となる海洋スポーツキャンプ実習は幕を閉じました。

ウォークラリーの表彰式

閉校式後の記念撮影

![T[active]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)

![T[person]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK

社会貢献・附置施設

BACK