野外活動やワークショップなどを通じて、チームの結束力や協力体制を高めるチームビルディング。組織やチームを開発する手法のひとつとして企業の研修などにも積極的に活用されています。日本で合宿中の中国のプロサッカークラブのユースチームが7月14日、大阪府立青少年自然の家(貝塚市)で、大阪体育大学スポーツ科学部の德田真彦講師(野外教育)の指導を受け、チームビルディングに取り組みました。

德田講師(最前列右)、内藤照久さん(最前列左)と浙江FCのメンバー

参加したのは「浙江FC」の高校生ユースメンバー。チームの足髙裕司監督から松尾元太サッカー部男子監督を通じて、依頼がありました。メンバーは高い身体能力、コミュニケーション能力がある一方でチームワークに改善の余地があるといい、選手たちが新たな視点を持つきっかけとすることが目的です。

德田講師はASE(アクション・ソーシャライゼーション・エクスペリエンス)と呼ばれる、自然の中で個人では解決できない課題を、グループのメンバーが協力しながら解決していくチームビルディングを研究、実践しています。

チームビルディング

活動は、プログラムの狙いや心構えを受講者の身になって伝えることから始まりました。なぜこのプログラムをするのかを事前に各自が考えることで、単なるアクティビティで終わらずに本人たちの気付きを促す狙いがあります。

德田講師は「このプログラムでサッカーの技術は向上しないが、チームとして強くなるヒントは必ずある。それを考えて取り組んでほしい」と伝え、3つのASEを始めました。

全てのプログラムに共通していることは、一人では達成できず、チームで協力し課題をクリアする方法を考えて実行することです。一度ではクリアできず、実行し、結果を分析し、修正・改善し、再実行を繰り返して達成に向かう内容です。

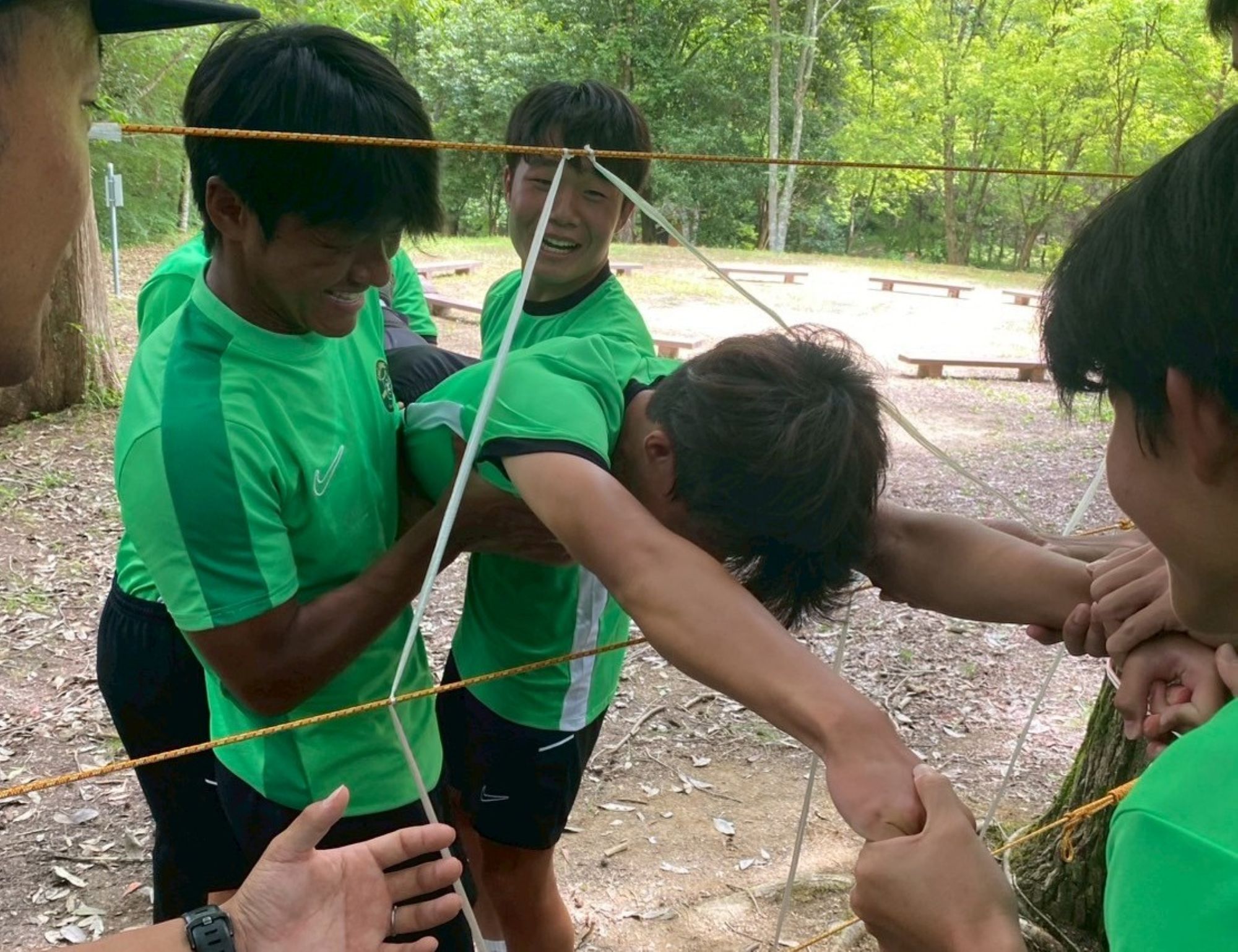

<1・くもの巣>

くもの巣のアクティビティで奮闘するメンバー

1つ目のアクティビティは「くもの巣」。張り巡らされた糸に触れることなく、全員が反対側に移動します。穴の大きさを見て、誰がどこを通るのかを決め、順番を丁寧に検討しなければ達成は困難です。協調性はもちろん、適切な役割分担やコミュニケーション、集中力が求められます。

<2・エレクトリックフェンス>

安全性に十分考慮しつつエレクトリックフェンスを体験

2つ目は「エレクトリックフェンス」。三角形に張られたロープの中に入り、全員がロープに触れることなく脱出します。落下を伴う運動もあるため安全性に十分考慮しつつ、役割を分担しながら効率的に行えるかが重要。協調性はもちろん、コミュニケーション、集中力、発想力、信頼関係が求められます。

<3・ビーム>

ビームは高所でのアクティビティで、仲間との質の高いコミュニケーションが必要

最後はビーム。立木にセットされた丸太を越えて、高所で仲間がサポートし、全員が反対側に移動します。高所による恐怖心があることから、仲間との信頼関係や適切な安全管理が必要。質の高いコミュニケーション、発想力、リーダーシップが求められます。

これらのアクティビティでは、参加者の中には課題を乗り越えられずに思考停止や他人任せとなり、やる気をなくす、集中力が切れるなどの反応も見られたといいます。

終了後の振り返りでは、課題を解決できない場面で個人として、チームとしてどうあるべきか、よりチームが強くなるために何が必要かをそれぞれが考え直す時間となりました。

足髙監督は「今回のチームビルディングプログラムで見られた課題はサッカー場面でも同じ課題として感じている。メンバーは新たな発見や不足している部分を再認識し、これからのサッカー場面に活かしてほしい。また、我々も活かしていきたい」と話していました。

德田講師は「今回の経験はあくまで変化するきっかけ作りであり、本当に変わるのは自分次第。最後に今回の体験から得た気付きを各自に発言してもらったが、本当にそれが実行できれば、確実にチームは強くなる」と語っていました。

真剣な表情でプログラムを振り返るメンバーたち

![T[active]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)

![T[person]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK

社会貢献・附置施設

BACK