骨格筋の膜興奮性と運動に関する研究の世界的権威、ニュージーランド・オークランド工科大学のサイモン・ケアンズ博士が大阪体育大学の招きで来日し、7月28日、大体大で開催された第1回大阪体育大学国際研究セミナーで講演しました。

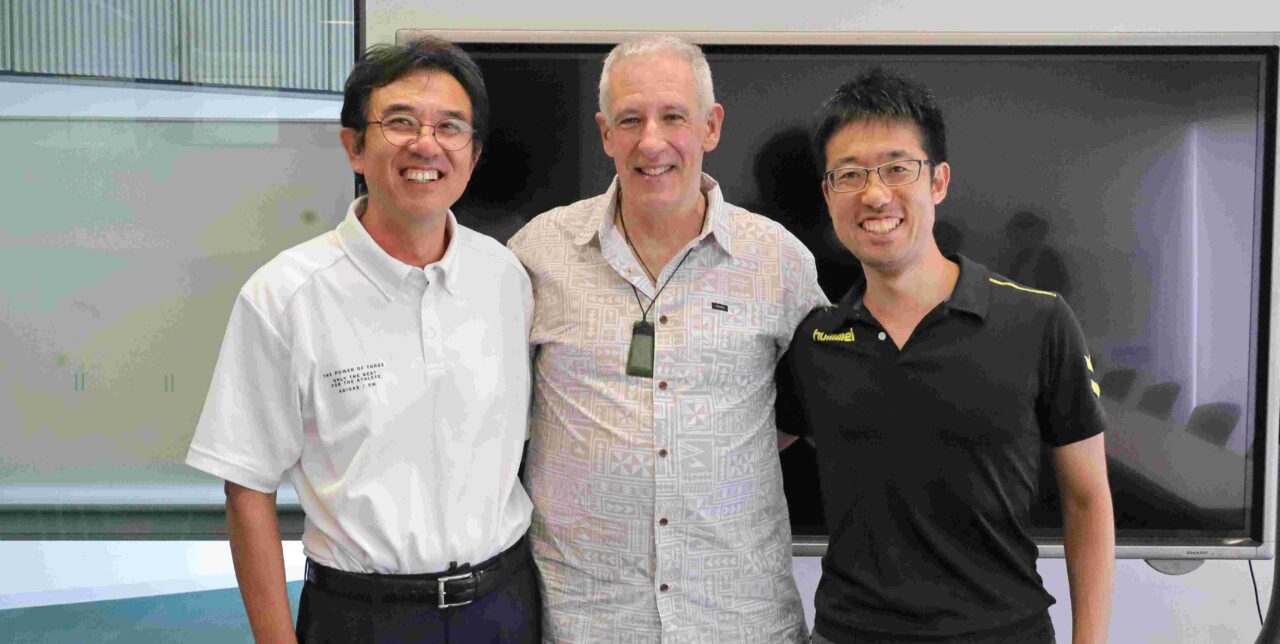

サイモン・ケアンズ博士(中)、浜田拓副学長(左)、渡邊大輝助手

大阪体育大学はスポーツSDGsを推進しています

ケアンズ博士はオーストラリア国立大学で博士号を取得し、シドニー大学、オタゴ大学(NZ)、オークランド大学で研究に従事しました。

ケアンズ博士の来日は、大阪体育大学の運動生理生化学研究室の渡邊大輝助手の論文がきっかけ。同研究室は運動生理学に関して全国トップクラスの研究環境を備え、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、ヨーク大学(カナダ)などで研究していた渡邊氏が2023年4月、大体大大学院スポーツ科学研究科に赴任しました。渡邊氏は筋肉疲労の研究が専門で、今年1月ごろ渡邊氏の論文を読んだケアンズ博士からコンタクトがあり、情報交換を続ける中で大体大での講演が決まりました。

講演の演題は「骨格筋におけるカリウムイオンとグリコーゲンの相互作用:興奮性の役割」。

グリコーゲンはブドウ糖(グルコース)を貯蔵した物質で、主に肝臓や筋肉に蓄えられています。筋肉中のグリコーゲンが減ると、筋肉疲労の一つの原因になることはすでに分かっていましたが、なぜ、グリコーゲンが減ると筋肉疲労が起こるのかは、よく分かっていません。これまでは単純にエネルギーが減るからだと言われていましたが、ケアンズ博士は今回の発表で、エネルギーというよりも、グリコーゲンがなくなることで、筋肉が収縮する仕組みに不全が起こるということを示しました。

講演するケアンズ博士

渡邊氏とともにセミナーを開催した浜田拓副学長(運動生理学)は「グリコーゲンの枯渇と筋肉疲労の関係について、単一の要因にとどまらず、細胞外のカリウム濃度の上昇との相互作用という複数のメカニズムが連動して筋肉疲労を引き起こしていることを示した、画期的な発表であり、すごく重要な内容だ」と話しています。

講演は会場の大阪体育大学中央棟での対面とオンラインで各大学の研究者や大学院生らが参加し、講演後は活発な質疑が英語で行われた。

ケアンズ博士は「多くの質問を受けたことで、自分の研究を他者がどうとらえているのか理解することができて良かった」と講演を振り返り、在学生の7割がアスリートである大体大での開催について「科学はアスリートの現場にベースを作る。アスリートは科学を大事にし、科学を学び積み上げることを意識してもらいたい」と話した。

浜田副学長は「今後も他分野にわたって世界的なリーダーをお招きし、積極的にセミナーを開催していきたい」と話しています。

![T[active]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)

![T[person]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK

社会貢献・附置施設

BACK