筆者:三島隆章(スポーツ科学部教授)

1.筋疲労とは?

クラブ活動の練習や試合中に「あと少し走りたいのに足が動かない」、練習や試合の翌朝に「筋肉が重くて階段がつらい」といった経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。これがまさに「筋疲労」です。スポーツをする人にとってはとても身近な現象ですが、その背景には意外と複雑な仕組みがあります。

かつては「乳酸が筋肉に溜まるから疲れる」と言われていました。しかし最近の研究では、乳酸は必ずしも悪者ではなく、むしろ再びエネルギー源として使われることがわかってきました。つまり筋疲労は「乳酸」だけで説明できるものではなく、筋肉中のエネルギー源の枯渇や細胞の中の仕組みの変化、活性酸素種による影響などいくつもの要因が重なって起こるのです。

2.野球の投手の疲れは脚で違う!

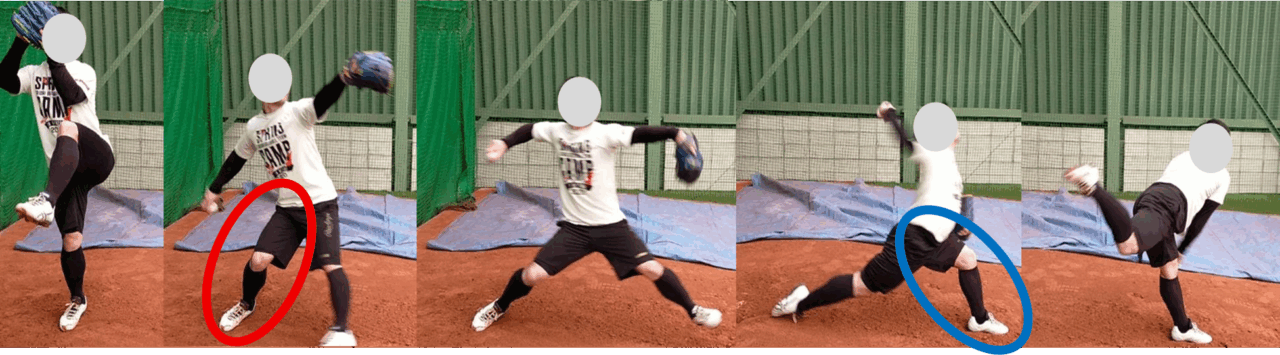

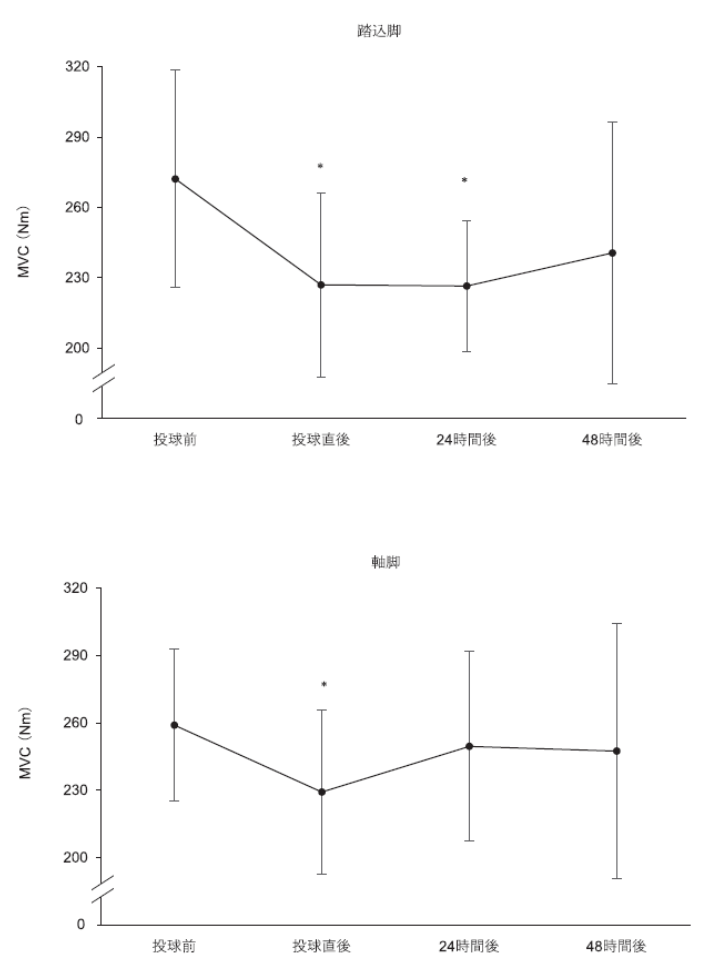

私の研究室の大学院生が行った実験では、野球の投手に協力してもらい、投球後の軸脚と踏込脚に着目して、大腿四頭筋(太ももの前側の筋肉)の筋力の回復過程に違いがあるか調べました。その結果、軸脚と踏込脚では疲労からの回復に違いがあることがわかりました。軸脚の筋力は投球終了から24時間後には回復していましたが、踏込脚では48時間後になってようやく回復したのです。これには「低頻度疲労」と呼ばれる現象が関係していると考えられます。

低頻度疲労とは、激しい運動の後に、軽い運動でも思ったように力が出にくくなる状態のことです。例えば、全力でピッチングを繰り返した翌日に「キャッチボール程度でも踏込脚が重い」と感じるのはその一例です。踏込脚は接地したときに膝関節をしっかり支え、身体の勢いを受け止めつつ体幹や上肢にエネルギーを伝える役割があります。その際に筋肉が強く引き伸ばされるため、細胞の中でカルシウムの働きが乱れるなどの変化が起こり、翌日に力が出にくくなると考えられています。

投球動作における下肢の役割.赤丸で囲まれているのが軸脚,青丸で囲まれているのが踏込脚.

投球後の大腿四頭筋の筋力(MVC)の回復過程.上が踏込脚で下は軸足.平均 ± 標準偏差.*p< 0.05 vs 投球前(参考文献より抜粋).

3.スポーツを科学するきっかけは身近にある

この研究からもわかるように、筋疲労は単に「筋肉が疲れた」というだけではなく、回復の仕方や続く時間も引き起こされた要因によって大きく異なります。だからこそ、練習や試合の後にはクールダウンや栄養補給、十分な休養がとても大切です。さらに、筋疲労を科学的に理解することは、ケガの予防や競技力の向上に直結するのです。

また、身近な「なぜ疲れるのか?」という疑問をスポーツ科学の視点で考えてみると、クラブ活動など自分自身が身体を動かすことで得た経験が将来の学び、すなわち大学での「研究のテーマ」につながるかもしれません。

【参考文献】

水川大海,中田開人,三島隆章(2022)野球の投手における繰り返しの全力投球後の下肢筋機能の変化.野球科学研究,6,30-40.

三島隆章(スポーツ科学部教授)

専門はスポーツ生理学、発育発達学。担当科目は「スポーツ生理学特論」「発育発達と老化」など。スポーツ科学部学部長、バスケットボール部男女部長。

関連サイト

○三島隆章教授

○大体大先生リレーコラム「本物を学ぼう」